GAFAM : qui sont ces géants qui dominent le web et influencent la société ?

GAFAM… quelle définition se cache sous cet acronyme ?

Également connu sous l’appellation de «Big Five», ou encore de «The Five», ce regroupement d’entreprises déchaîne bien des passions.

Comprendre la définition de GAFAM implique donc de saisir ce qui constitue leur essence, à savoir une puissance et une influence sans commune mesure dans l’histoire de l’industrie.

On vous dit tout.

GAFAM : définition

Qui sont les GAFAM ?

L'acronyme GAFAM s’est formé à partir de la première lettre des cinq entreprises qui dominent actuellement le marché du numérique, c’est-à-dire :

- Google (et donc sa maison mère Alphabet),

- Apple,

- Facebook,

- Amazon,

- et Microsoft.

Si ces géants du web n’évoluaient pas initialement sur le même terrain (même si, comme nous le verrons, les lignes tendent à bouger), ils sont regroupés sous une même entité tant ils partagent certains traits communs :

- un pouvoir et une influence considérables dans divers domaines :

- économique,

- mais aussi politique,

- et social ;

- des fondateurs visionnaires qui ont proposé une offre innovante dans leurs domaines respectifs, mais ont aussi su étendre leur champ d’action pour attaquer d’autres marchés au fil des ans ;

- une puissance économique construite en partie sur l’exploitation des données personnelles des internautes, soit pour proposer des produits et services toujours plus personnalisés, soit pour vendre ces data à des publicitaires.

GAFA, NATU et BATX

Notons que lorsque l’on évoque les colosses du numérique, d’autres acronymes sont souvent souvent cités en parallèle.

Les GAFA

Le terme GAFA, le premier à entrer dans l’usage collectif, correspond à GAFAM, mais sans le «M» de Microsoft.

Mais petit à petit l’entreprise de Bill Gates et Paul Allen a rejoint les autres acteurs. Et si nous ne pouvons identifier d’élément déclencheur précis, beaucoup s’accordent à dire que cette intégration a opéré au moment de la diversification de ses activités, notamment avec le développement de services aux entreprises et aux particuliers (offres de cloud computing, acquisition de LinkedIn, rachat du jeu vidéo Minecraft, etc.).

Les NATU

L'acronyme NATU reprend les premières lettres des entreprises :

- Netflix,

- Airbnb,

- Tesla,

- et Uber.

Pourquoi un tel regroupement ? Car ces sociétés sont souvent identifiées comme les futurs GAFAM, et partagent la même croissance fulgurante ainsi qu’un modèle économique disruptif.

BATX

Les BATX sont les GAFAM chinois, c’est-à-dire les entreprises :

- Baidu,

- Alibaba,

- Tencent,

- et Xiaomi.

Ces dernières ont émergé en grande partie en raison des mesures restrictives et protectionnistes de la Chine, engendrant une quasi-absence des GAFAM sur le territoire.

La puissance des GAFAM

La plupart des GAFAM ont émergé entre le dernier quart du XXe siècle et le début des années 2000 (Amazon a été créée en 1994, Google en 1998 et Facebook en 2004). Et en à peine vingt ans, elles ont acquis une puissance inédite, devenant les véritables leaders du monde numérique.

Comment se traduit la puissance économique des GAFAM ?

Un monopole sur de nombreux marchés

Pour le dire simplement, les GAFAM sont partout.

Quelques exemples :

Les secteurs de l’Informatique et du web

- Les moteurs de recherche : Google détient 93 % des parts de marché sur le secteur des moteurs de recherche.

- Les systèmes d’exploitation : 95 % des systèmes d’exploitation informatiques sont issus des entreprises Apple ou Microsoft.

Côté mobile, Android de Google et iOS d’Apple constituent la très grande majorité des systèmes d’exploitation de nos smartphones.

- Les navigateurs : Google Chrome, Internet Explorer et Microsoft Edge sont les navigateurs utilisés par le plus grand nombre d’internautes.

- Les applications : Grâce à Messenger, WhatsApp et Instagram (et bien sûr sa propre application), Facebook peut se targuer de posséder quatre des dix applications les plus téléchargées ces dernières années.

- Le cloud computing : Amazon, Microsoft et Google se partagent plus de 60 % du marché mondial du cloud computing.

- Les messageries électroniques : Côté boîtes mail, les parts de marché en 2020 étaient réparties de la sorte : 27,8 % pour Gmail, 27,6 % pour Apple iPhone et 9,1 % pour Outlook.

- Les divertissements en ligne : Qui pense vidéo en streaming considère en premier lieu YouTube (appartenant désormais à Google), mais aussi Facebook Watch ou encore le service vidéo d’Amazon Prime.

En parlant d’Amazon, la firme est actuellement n°1 sur la vente de livres électroniques.

Notons enfin que les mastodontes du numérique ont aussi emprunté la voie vers l’univers vidéo ludique (rachat de la plateforme Twitch par Amazon en 2014, Xbox Game Studios appartenant à Microsoft, etc.).

Les autres secteurs

Mais la puissance économique des GAFAM se traduit également par une politique «expansionniste». Ils se trouvent désormais là où on ne les attendait pas initialement.

À titre d’illustration, citons :

- Le secteur financier : la FinTech est un marché dans lequel les GAFAM comptent bien se positionner, par le biais entre autres de services de paiement (Amazon Pay, Google Pay, etc.), de crédit, et même du domaine de la blockchain et de la cryptomonnaie.

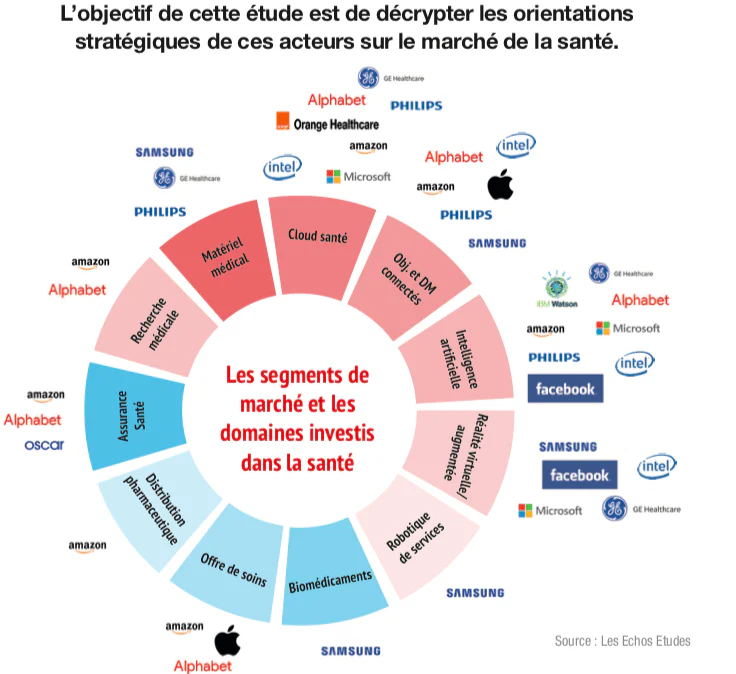

- La santé : La santé intéresse aussi de près les géants américains. Ici, nous pensons bien sûr à l’hébergement des données de santé par Microsoft, et à la fameuse levée de bouclier autour du Health Data Hub. Autre exemple : Alphabet de Google investit massivement dans la recherche médicale. Sans oublier Amazon qui compte bien se positionner sur la vente de médicaments en ligne.

Et les GAFAM ne sont pas prêts de s’arrêter en si bon chemin. Objets connectés, intelligence artificielle… les technologies de pointe se révèlent un domaine dans lequel il reste tant à accomplir, et où ils comptent bien récupérer leur part du gâteau.

Une évolution impressionnante de la valeur boursière et du chiffre d’affaires

Le profit généré par les GAFAM est toujours aussi impressionnant. En effet, en janvier 2020, les cinq entreprises ont dépassé ensemble la barre des 5000 milliards de dollars en bourse, ce qui représente près de 2,4 fois l’intégralité du CAC 40. D’ailleurs, leur valorisation boursière dépasse… le PIB du Japon !

Quant au chiffre d’affaires de ces sociétés, il atteint jusqu’à plusieurs centaines de milliards de dollars :

Un «étouffement» des concurrents

Chacune des entreprises des GAFAM occupe une position dominante dans son propre secteur d’activité, laissant peu de place à des concurrents de taille. Pourquoi ?

- Pour le dire simplement, plus ils sont puissants, plus ils ont de l’argent pour innover. Et plus ils innovent, plus ils restent à la pointe de la technologie pour maintenir leur hégémonie dans la sphère numérique.

- Grâce à leur puissance financière, les GAFAM sont en capacité de racheter leurs concurrents en devenir (acquisition d’Instagram et de WhatsApp par Facebook, ou de YouTube par Google par exemple).

- Les GAFAM ont souvent développé des pratiques jugées anticoncurrentielles. Par exemple, Microsoft a été épinglé pour avoir imposé son moteur de recherche Internet Explorer ainsi que ses softwares sur les machines dotées de son système d’exploitation. Autre exemple : un rapport publié en 2012 a démontré que Google manipulait les résultats de son moteur de recherche pour valoriser ses propres services.

Une fiscalité avantageuse

Enfin, forts de leur présence à l’international, les GAFAM rusent en optant pour l’optimisation fiscale. L’exemple le plus illustre reste la localisation d’un siège social en Irlande, pays réputé pour offrir une politique avantageuse en matière d’imposition.

Néanmoins, ce sentiment de surpuissance des GAFAM ne tient pas que de leur pouvoir économique. Leur influence grandissante dans les sphères sociale et politique inquiète de plus en plus.

L’influence des GAFAM sur la société et la politique

L’influence sur les consommateurs

Comme le dit un adage bien connu :

Si c’est gratuit, c’est que c’est vous le produit.

En d’autres termes, la puissance financière des GAFAM (ou une partie) se nourrit des données personnelles des internautes, lorsqu’ils diffusent du contenu en ligne, effectuent des recherches, des achats, et même quand ils utilisent des assistants vocaux et autres objets connectés.

Conséquence, les GAFAM nous profilent dans le but de :

- vendre nos données à des services publicitaires (pour Google et Facebook en particulier) ;

- nous influencer. En effet, ces entreprises ont les clés en main pour anticiper, voire manipuler les habitudes de consommation, en mettant en avant des contenus et des produits en fonction de l’analyse de notre profil.

Mais cette influence va encore plus loin, car pour certains experts nos modes de vie, notre manière d’appréhender le monde et notre libre arbitre seraient menacés par les GAFAM.

L’influence sur les sphères politique et sociale

Pendant longtemps l’opinion publique s’est inquiétée de leur puissance économique. Désormais c’est leur influence politique qui inquiète.

Il y a certes les actions de lobbying entreprises par les géants du numérique :

En 2017, les GAFAM dépensent ensemble la somme record de 50 millions de dollars en lobbying, en tant que groupes de pression, auprès du gouvernement américain (Google 18 millions ; Amazon près de 13 millions ; Facebook 11,5 millions et Apple 7 millions).

Wikipédia

Mais c’est surtout leur accès à une quantité considérable de données qui peut avoir un impact fort sur la conscience politique des internautes, et donc sur le principe même de démocratie. En témoignent l’affaire Facebook-Cambridge Analytica, et le scandale qu’elle a occasionné lorsqu’il a été dévoilé que les informations personnelles de 87 millions d’utilisateurs du réseau social ont été recueillies dans l’objectif d’influencer les intentions de vote.

En somme, les GAFAM peuvent manier la data pour influencer la manière de présenter et diffuser l’information en ligne. Sur Facebook par exemple, l’engagement (et donc les commentaires) prime. De ce fait, le média pousse en majeure partie des contenus jouant sur l’affect, les peurs et la polémique. Et diffuse donc une vision biaisée du monde qui nous entoure.

Une étude a montré que chaque terme d'outrage moral ajouté à un tweet augmentait le taux de retweets de 17 %. Autrement dit, la polarisation de nos sociétés fait partie du business model.

Tristan Harris, ex Google, président de Center for Humane Technology

La souveraineté numérique, une nouvelle voie à envisager ?

Vous l’aurez compris, la définition des GAFAM implique de comprendre tous les enjeux économiques, sociétaux et politiques qui entourent cette notion...

… et donc de s’intéresser à la manière de réagir face à une telle suprématie.

L’émergence du concept de souveraineté numérique est une réponse à ce constat. Taxe GAFAM, réflexions sur leur démantèlement, mesures de régulation, politiques de soutien aux acteurs européens du numérique… se révèlent autant de pistes régulièrement abordées.